「RX1R III」(DSC-RX1RM3)ソニーストア実機レビュー。最新性能をコンパクトボディに凝縮、帰ってきた最高峰のフルサイズコンパクトデジタルカメラ。

ソニーから、なんと約10年ぶりにレンズ一体型コンパクトカメラの最上位機種として「RX1R III」が登場。

しかも、近年稀に見る事前のリークが一切ないというまさに寝耳に水のミラクルサプライズ!

MADE IN JAPAN のなせる業なのか、発売日も発表からかなりのスピードで2025年8月8日(金)には手元に届くこととなる。

市場推定価格660,000円(税込)前後という高額となりながらも、至高のコンパクトカメラである。

その進化とRX1シリーズが持つプロダクツとしての魅力を、ソニーストアで体験してきた。

・心が動く日常の瞬間を高画質に捉える レンズ一体型コンパクトカメラの最上位機種『RX1R III』発売 | ニュースリリース | ソニー

・RX1R III(DSC-RX1RM3) | デジタルスチルカメラ Cyber-shot | ソニー

・デジタルスチルカメラ Cyber-shot サイバーショット | ソニー

----------------------------

目次

●長い沈黙を破って登場したデジタルカメラRX1X1R III

今やソニーのデジタル一眼カメラαシリーズの勢いはとどまることを知らず毎年のように新しいボディやレンズが投入されている。

その一方でレンズ一体型のコンパクトデジタルカメラは、スマホのカメラ性能の劇的な向上もあってその間にたたされ縮小傾向にある。

ソニーのサイバーショットもプレミアム路線を歩んできたものの、ここ数年モデルチェンジは滞っていて、もしかすると新モデルは出てこないのかと思われた。

ところが10年ぶりに新型として「RX1R III」が登場となった。

「RX1R III」(DSC-RX1RM3)は、レンズ一体型コンパクトカメラの最上位機種として、有効約6100万画素のフルサイズ裏面照射型Exmor R™(エクスモアアール) CMOSイメージセンサーと最新の画像処理エンジンBIONZ XR™(ビオンズエックスアール)、AIプロセッシングユニットを搭載。

ZEISS® ゾナーT* 35mm F2の大口径レンズを備え、美しいぼけ表現や豊かな階調性能とフルサイズならではの高画質で被写体を捉える。

性能のあらゆる面で、前モデルRX1R IIから刷新され、スマートフォンとの連携やUSB Type-Cによる急速充電にも対応する。

ただし価格は、市場推定価格660,000円(税込)前後と非常に高額。

----------------------------

●ソニーストアに先行展示されたRX1R III(DSC-RX1RM3)を体験してきた。

RX1R IIIのサイズ感をデジタル一眼カメラαシリーズと比較

デジタル一眼カメラα7CRやα7R Vの持つ、有効約6100万画素のフルサイズ裏面照射型Exmor R™(エクスモアアール) CMOSイメージセンサーと最新の画像処理エンジンBIONZ XR™(ビオンズエックスアール)、AIプロセッシングユニットを備える「RX1R III」。

単純に考えれば、高画素&高画質なデジタル一眼カメラα ” Rシリーズ”の性能をコンパクトデジタルカメラが備えたことになる。

極端な例ではあるものの、「RX1R III」と、35mm単焦点レンズ を組み合わせたα7R Vを並べてみた。

RX1R III

外界寸法:約113.3 x 67.9 x 87.5mm

重さ:約498g

価格:66万円前後

α7R V +

外界寸法:約131.3 x 96.9 x 155mm(レンズ装着時のおよそ実測値:レンズフード含まず)

重さ:約723g+約524g = 約1247g

価格:約79万円

もろもろの差があるとは言え、かなりのインパクトがある。

また、α7CRにコンパクトな35mm単焦点レンズSonnar T* FE 35mm F2.8 ZA 「SEL35F28Z」を装着して、見た目のスタイルを「RX1R III」 に極限までよせてみた。

RX1R III

外界寸法:約113.3 x 67.9 x 87.5mm

重さ:約498g

価格:66万円前後

α7CR +

外界寸法:約113.3 x 65.4 x 88.0mm(レンズ装着時のおよそ実測値:レンズフード含まず)

重さ:約515g + 約120g = 約635g

価格:約54万円

|

|

デジタル一眼カメラでもトータル重量も抑えられて見た目にもコンパクトでかっこいい。

しかもボディとレンズを足した価格は「RX1R III」よりも安い。

ただし「SEL35F28Z」の絞りはF2.8であることや、10年以上前に開発されたレンズだという事は考慮にいれていない。

また、ボディの大きさ(体積)を実際に目の当たりにするとコンパクトさという意味ではかなりの違いがある。

所有欲を刺激するRX1R III の凝縮されたボディデザイン

「RX1R III」の本体サイズは、113.3mm × 約67.9mm × 約74.5mm(幅 × 高さ × 奥行き)。

ボディ外装と内部シャーシ構造に軽量かつ剛性の高いマグネシウム合金を採用して、の堅牢性と小型軽量化を両立。

本体の上面とサイド面ともに凹凸のないフラットデザインになっているのが特徴。

コンパクトさもさることながら正面から見ると水平かつ垂直な幾何学的なボディラインと、中央に収まるレンズが美しくバランスとれたデザインになっていて、ただならぬ雰囲気を醸し出している。

参考として、この↑イメージは「RX1R III」の内部構造を表現したもの。

デジタル一眼カメラのようにレンズを変える事はないという事は、レンズからイメージセンサーまでを最良の状態で製造できるということ。

ZEISS Sonnar T* 35mm F2 単焦点レンズのもつ描写性能と、有効約6100万画素35mmフルサイズ裏面照射型CMOSイメージセンサーの能力を最大限に引き出せるように、焦点面位置をミクロン単位で最適化。

日本の工場のクリーンルームで1台ずつ、手作業で精密に調整している。

実際に測りを持ち込んで計量してみると、本体にバッテリーNP-FW50(Wバッテリー)を収めた状態で497gだった。

これにSDカードを入れると、公称値の約498gになる。

レンズ一体型の「RX1R III」が、ボディ単体(レンズのない状態)のα7CRよりも軽いことになる。

そして本物の「RX1R III」を手にしたときの衝撃たるや。

web画像ではわからなかったけれど、実物を手にすると凝縮された金属ボディの塊感が異常なかっこよさを放っている。

RX1R IIのボディはツルっとしたとテカり気味な筐体だったものから、「RX1R III」はアイアンブラック塗装でざらつきのある手触りになっていて、よりαボディのような感触。

グリップも刷新されて、細かなテクスチャがホールド性をもたせながら、より全体の質感を上げている。

ぎゅっと握ったときの手触りもまた心地良い。

|

|

|

|

しげしげと見ていると、白い刻印文字のフォントサイズもアイコンもよりシンプルなものに。

配色も基本ブラックのボディと白い文字の他に色として存在しているのは、RロゴとT*の赤と、ZEISSの青いロゴのみ。

レンズとボディをつなぐシナバーのリングはα1IIやα9IIIと同じく極限まで見えないくらいの細さになっている。

ボタンやダイヤルといった操作形態もαに限りなく近い。

RX1R IIの時はまだサイバーショット独自配置だったものから、物理キーもメニューのUI含めて最新のαと共通化されている。

しかもカスタムボタン(C1/C2/C3)は、自分の好みの機能を割り当てることができる。

シャッターボタンは、RX1シリーズに続くケーブルレリーズに対応したレトロかつカメラ然として引き継がれている。

マルチインターフェース(MI)シューも備えているので、フラッシュやマイクを装着する拡張性もある。

ノイズの少ない音声収録が可能なデジタルオーディオインターフェースにも対応している。

そういえば、以前あった録画ボタンが「RX1R III」にはなくなっている(C2ボタンに変更)。

動画モードにすれば、シャッターボタンが録画ボタンの役割になる。

このあたりは写真を撮る時と、録画するときはモードを切り替えて割り切って使えるようになっているし、むしろC2ボタンとしてのほうが利便性は間違いなく高い。

ファインダーは、0.39型(236万ドット)XGA OLEDを採用した、倍率約0.70倍の電子ビューファインダー。

α7CRと同程度という事になるのだけれど、付属のアイピースカップを付けることで周囲からの光や情報を遮ることもあいまって視認性はかなり良かった。

当たり前に目をあてて撮影ポジションが固定できることも合わせて、ファインダーをのぞいて写真を撮っているぞというデジタル一眼カメラと同じ撮影体験が嬉しい。

背面液晶モニターは、3.0型236万ドットで、RX1R IIよりもさらに解像度が上がって見やすくなっている。

「屋外晴天モード」も備えて、明るい場所でも視認性が上がっている。

タッチ操作にも対応しているおかげで、直感的に画面にあるアイコンをタップして機能変更もできるのは今どきの仕様。

ただし、モニターは本体に固定されていて、チルトやバリアンアグルといった機構はない。

本体をより小型化するためだと思われるけれど、すっかりαでチルトやバリアングルに慣れているせいで、「RX1R III」では、あれ?画面が動かない…と、撮影ポジションに苦しさを感じてしまう事がある。

言えば、手振れ補正も備わっていないので、そのことを頭にいれておかないと、うっかり雑に撮影してブレてしまったという事にもなりかねない。

このあたりは、αとは違うのだと自分自身で使い方を補正する必要がある。

「RX1R III」 のバッテリーは、NP-FW50。

まさかのWバッテリーがここにきて復活。

RX1R IIに採用されていたXバッテリーNP-BX1は、あまりにも持たなさ過ぎて一番の弱点だっただけにこの改善は嬉しい。

ただ、「RX1R III」の処理能力が激上がりしてしまったために消費電力も上がっていて、できるならZバッテリーを採用して欲しいと思ってしまう。

けれど、ボディを見る限りZバッテリーが入るスペースが見当たらない。

というか、そもそもこのコンパクトなボディの中にα7CRやα7R Vのの性能と機能がギュっと収まっている事のほうが驚き。

RX1R III

NP-FW50(Wバッテリー):7.3Wh

ファインダー使用時: 約270枚

液晶モニター使用時: 約300枚

RX1R II

NP-BX1(Xバッテリー):4.5Wh

ファインダー使用時: 約200枚

液晶モニター使用時: 約220枚

もちろん予備バッテリーを用意しておくのも一つだけれど、USB PD対応のUSB Type-C端子が備わって急速充電に対応した事も大きい。

RX1R IIで本体充電していたときは、Xバッテリーでさえ約150分かかっていた。

「RX1R III」はは、PD対応の電源から充電すれば容量の大きいWバッテリーにもかかわらず約135分で満充電できる。

しかも、PD対応のモバイルバッテリーさえあれば外出先でも充電できるのはとても助かる。

●ひたすら楽しい至福の撮影体験

この「RX1R III」のファインダーをのぞきながら、左手で絞りリングを回したり、右手で物理ボタンを押したりダイヤルを回してシャッターを押す。

この手に伝わる触感や振動すべてが心地よくて、最高に写欲が上がる。

ただこのカメラ一つを持ってお散歩したくなる衝動にかられる。

35mm、50mm相当、70mm相当の焦点距離を1つのボタンで切り替え

もちろん「RX1R III」は、35mmの単焦点レンズのみなので、自分の感性に従って撮るのが醍醐味。

とは言いながらも実際に撮影に出かけていると、もうちょっと寄って撮りたいなというシーンにどうしても出くわす。

そこで35mm縛りにこだわるのも一興ではあるのだけど、じつい便利に使る「ステップクロップ撮影」という機能がある。

初期設定ではC1ボタンに設定されていて、カスタム設定から他のボタンやタッチにもアサインできる。

C1ボタンを押すごとに、35mmから、50mm相当、70mm相当へと3段階に切り替えることができる。

50mm相当にしても29M、70mm相当にしても15Mの画像サイズを保てるのは、6100万画素の超高解像度のおかげ。

|

|

|

画像サイズは設定から、35mmと50mm相当を29Mに揃えることもできるし(70mm相当は15M)、3つの焦点距離とも15mmで揃えるという使い方もできる。

この機能は静止画撮影のみであって、動画撮影のときは超解像ズームを使うことになる。

以下は、「RX1R III」のステップクロップ撮影で実際に撮った写真。

焦点距離:35mm

画像サイズ:最大 L(60M):9504x6336ピクセル

焦点距離:50mm相当

画像サイズ:最大 M(29M):6640x4432ピクセル

焦点距離:70mm相当

画像サイズ:最大 S(15M):4752x3768ピクセル

ちなみに、ステップクロップ撮影をRAWで撮った場合は、トリミング情報が画像のメタデータに記録されて、画像自体は35mmの画角で記録される。

そして、カメラで再生するときは、トリミングした画角で表示される。

RX1R IIIを持って、実際に撮影してみた。

ソニーストアで「RX1R III」を触りに来た日はあいにくの雨。

傘をさしてソニーストアの出入り口を出て、眼の前にある建物を撮ってみた。

右の端っこにある小さい看板の部分をピックアップしたのが下の写真。

6100万画素という高画素というのもあるけど、レンズ周辺部のかなり小さく映った看板の文字までしっかり読めるし、コントラストも保たれている。

これはレンズの描写力にも解像感がしっかりある事の現れだと思われる。

また、昔の一部のZEISSレンズにあったような、周辺部の映像が流れてしまうようなこともなく、色にじみも抑えられて画質はなかなか良好ではないかと。

次に、ソニーストア玄関先の花壇に植えてあるマリーゴールドにフォーカスして開放F2.0で撮影。

次に、ソニーストア玄関先の花壇に植えてあるマリーゴールドにフォーカスして開放F2.0で撮影。

フォーカスのあったところのZEISSレンズ描写力が存分に活かされていて、背景の葉っぱや背後の道路のボケもザワザワせずゆるやかに遷移していい雰囲気。

マクロ切り換えリングがあるのは、RX1R IIと同じ。

カチっと回して、通常モードとマクロモードを切り換えられる。

最短撮影距離/最大撮影倍率

通常モード:約24cm-∞ / 0.15倍

マクロモード:約14cm-29cm / 0.26倍

極端によれるわけではないけど、テーブルフォトやクローズアップしたいときにはかなり役に立つ。

注意しないといけないのは、マクロモードで撮った後に元に戻すのを忘れると、どこにもピントが合わなくなって結構慌てるので気をつけよう。

絞ると花から葉の部分までシャープに描写する深度が広がる。

花びらや葉っぱに乗った雨粒の透き通った水滴の質感もリアルに再現されている。

ZEISS Sonnar T* 35mm F2 の点光源の推移

レンズは、ZEISS Sonnar T* 35mm F2、高い評価を受けてきたレンズはRX1シリーズからそのまま継承されている。

絞りは、開放F2から最小絞りF22まで。

カチカチとメカニカルな金属の質感を指に感じながら「絞りリング」を回すことが最高にモチベーションが上がる。

「RX1R III」を構えて、手前にフォーカスをあわせて背景に映るスポットライトの点光源を見てみる。

これは開放F2で撮影したもの。

見た感じでは綺麗な円形の点光源ができているように見える。

ただし、周辺部にはレモン型のいわゆる口径食があるのがわかる。

重箱の隅をつつくようだけどこうして拡大して見ると、光源の周囲に色づきがあったり、点光源の内側にザワザワした年輪ボケ(たまねぎボケ)がうっすら見える。

|

|

|

| 絞り:F2.8 | 絞り:F4 | 絞り:F5.6 |

一段絞ることで、周辺部の口径食はかなり解消する。

絞り羽根は9枚で、ほぼ円形を保つとはいえ、αのGMasterレンズのような11枚羽根と比べるとちょっとカクカクしてるのが気になる。

|

|

|

| 絞り:F8 | 絞り:F11 | 絞り:F16 |

さらに絞るとF8あたりから光芒が現れはじめて、同時に背景にあるものの形状もはっきりと浮かび上がってくる。

もしも、もっと美しいぼけ味を追求したい!と思うならそれはもうα+GMasterレンズをチョイスしたほうが良い。

シャープな解像感とコントラスト、そしてこれらのボケの特性も含めて、これがZEISSレンズの味だよね!と思えるなら、「RX1R III」を手にする満足感はより深まると思らわれる。

失敗しない高速なAF性能

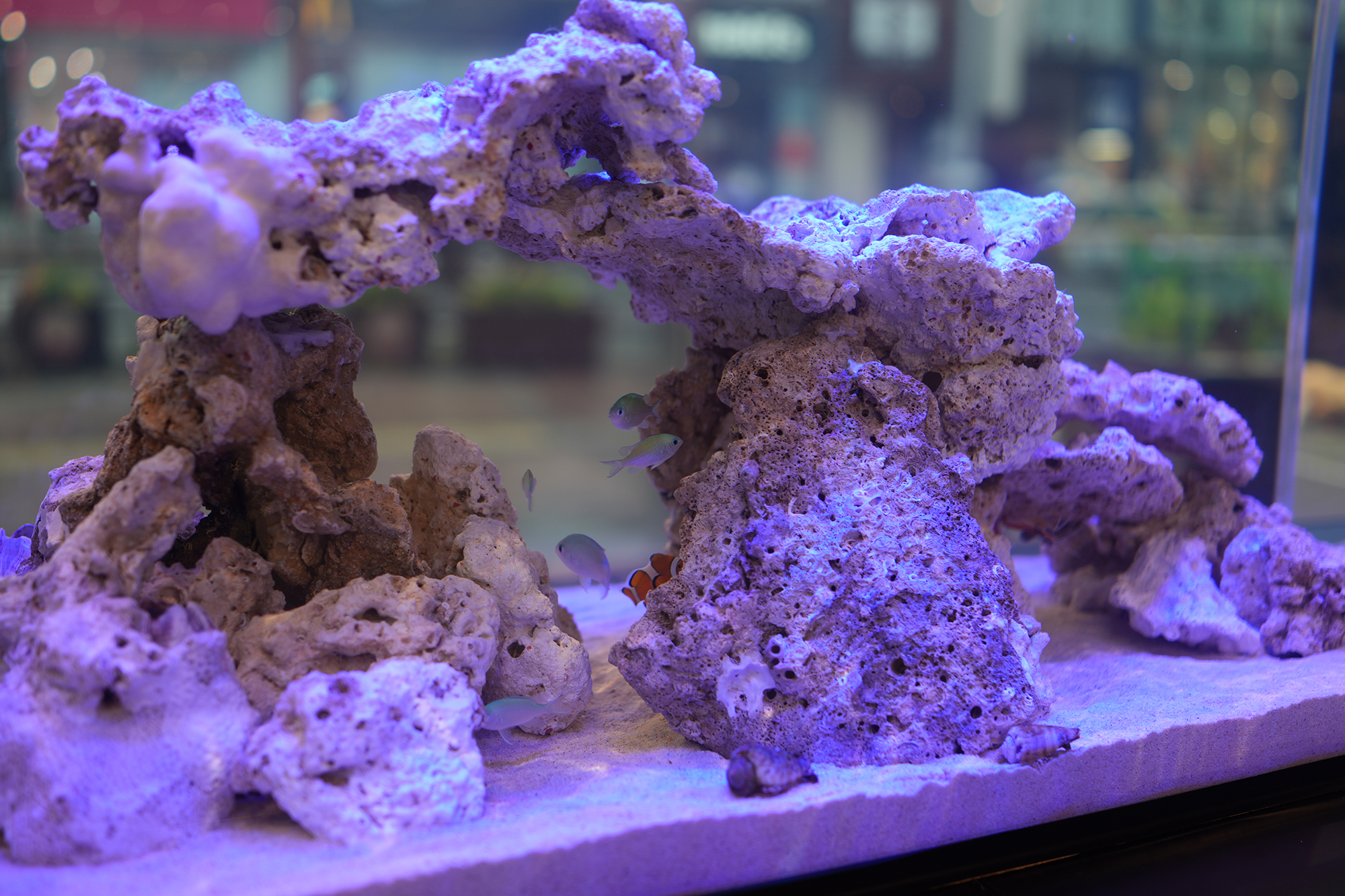

最後に、ソニーストア店内にある水槽の中にる魚たちを撮ってみた。

大人しく簡単に撮れるかと思ったら思いの外素早くて、ちゃんと腰を据えて取らないとなかなか良いシーンは撮れそうにない。

「RX1R III」のAF性能は、RX1R II と比べるとそれはもう劇的に進化している。

位相差AFのカバー範囲はかなり広くなったし(約78%カバー)、BIONZ XRの処理能力とAIプロセッシングユニットのおかげで被写体に食いついて離さない。

もうαに慣れてるとこのAF性能が当たり前になってしまっているので、そうじゃないと逆に戸惑うほど。

ちなみに魚に対する専用のAFはないけれど、ロックオンすればずっと捕捉しつづけてくれる。

これはまた別の水槽。

屋内のいろいろな光源がある中でもホワイトバランスは正確。

水槽全体像を撮る場合は通常モードでいいけれど、魚を主題にして大きく映し出したいならマクロモードにしたい。

もちろん「ステップクロップ撮影」を利用して50mm相当や70mm相当にして撮るという方法もあるけれど、魚の動きの早さを見越して35mmの焦点距離である程度広く撮影して、後にらクロップするというほうがより確実に納得写真が残せる。

これは、カクレクマノミがこちらを向いてる瞬間を撮ったもので、開放F2の被写界深度の浅さが水の中にいる感が出ている気がする。

といったふうにイマジネーションを働かせて撮るのも楽しい。

●デジタル一眼カメラαを手のひらに凝縮した相棒(道具)としての「RX1R III」

今やソニー製品の代名詞と言っても過言ではないカメラ事業。

でもそれは、デジタル一眼カメラαシリーズであって、サイバーショット(レンズ一体型のコンパクトカメラ)ではない。

スマホの躍進により安価なコンデジは淘汰されて、その結果としてよりハイエンドなプレミアム路線としての活路を開いたサイバーショットでさえ長らく沈黙してしまっていた。

けれどまさかこのタイミングで超プレミアムなRX1シリーズが帰ってこようとは。

もちろんカメラの性能を突き詰める最前線を行くのは、デジタル一眼カメラαシリーズである事は揺るがない。

そのデジタル一眼カメラ α7R V・α7CRの性能をベースに究極に小さく軽く、一体型のコンパクトカメラに落とし込んだ「RX1R III」。

ただ構えてファインダーをのぞきながら絞りリングやダイヤルをカリカリ回して好みの映像に落とし込む、シャッターを押し込んで写真を撮る。

外へ持ち出したいモチベーションだけを研ぎ澄まして、35mm単焦点レンズしかもたない窮屈さを楽しみたい究極のカメラ。

価格を乗り越えるハードルもとてつもなく高いこともあって、誰もが欲しいカメラでもない。

あくまでもピンポイントな需要ではあるとしても、10年、もう後継モデルはないとあきらめていたところに復活。

長らく待ち望んでいた人にとってはこれほど嬉しい事はない。

サイバーショット復活の狼煙が上がった、イコールこれは最新のαの性能を落とし込んだRX10やRX100の次なるモデルにも大いに期待したくなる。

----------------------------

●新発表「RX1R III」関連製品

デジタルスチルカメラ RX1R III「DSC-RX1RM3」

市場推定価格:660,000円(税込)前後

ソニーストア販売価格:658,900円(税込)

●長期保証<3年ベーシック>付

●ソニーストア割引クーポン10%OFF

●提携カード決済で3%OFF

発売日:2025年8月8日(金)

予約開始:2025年7月23日(水) 10時~

RX1R III専用サムグリップ「TG-2」

メーカー希望小売価格:38,720円(税込)前後

ソニーストア販売価格:36,300円(税込)

発売日:2025年8月8日(金)

RX1R III専用ボディケース「LCS-RXL」

メーカー希望小売価格:21,120円(税込)前後

ソニーストア販売価格:19,800円(税込)

発売日:2025年8月29日(金)

レンズフード「LHP-1 J2」

メーカー希望小売価格:22,330円(税込)前後

ソニーストア販売価格:20,900円(税込)

発売日:2025年8月8日(金)

モニター保護ガラスシート「PCK-LG1」

メーカー希望小売価格:3,850円(税込)

ソニーストア販売価格:3,718円(税込)

●ソニーストア割引クーポン10%OFF

●提携カード決済で3%OFF

モニター保護シート「PCK-LS30」

メーカー希望小売価格:1,210円(税込)

ソニーストア販売価格:1,155円(税込)

●ソニーストア割引クーポン10%OFF

●提携カード決済で3%OFF

MCプロテクター「VF-49MPAM」

メーカー希望小売価格:5,830円(税込)

ソニーストア販売価格:5,511円(税込)

●ソニーストア割引クーポン10%OFF

●提携カード決済で3%OFF

円偏光フィルター「VF-49CPAM2」

メーカー希望小売価格:12,100円(税込)

ソニーストア販売価格:11,418円(税込)

●ソニーストア割引クーポン10%OFF

●提携カード決済で3%OFF

ソニーストア 直営店舗でご購入の場合

※ソニーストア直営店(銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神)にて購入のさいに、

スタイリストさんにショップコード「2024001」を伝えていただくと当店の実績となります。

ご購入される方はよろしければ是非ともお願い致します。