50mmから150mm までズーム全域で開放F値2 の大口径望遠ズームレンズ FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」をソニーストアで触ってきたレビュー(その2)実写・画質

50mmから150mm までズーム全域で開放F値2 の大口径望遠ズームレンズ FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」をソニーストアで触ってきたレビュー(その1)サイズ比較・外観

の続き。

ズーム全域F値2の大口径望遠ズームレンズGマスター™ FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」が登場。

ポートレート撮影から屋内スポーツまで使いやすい焦点距離50mmから150mmまでのレンズで単焦点レンズに迫るぼけや解像力が魅力で、その威力を確かめるべくソニーストア 直営店で「SEL50150GM」の実機を触ってきた。

実際に撮影した画像をまじえてレビューしてみる。

・FE 50-150mm F2 GM SEL50150GM | デジタル一眼カメラα(アルファ) | ソニー

---------------------

目次

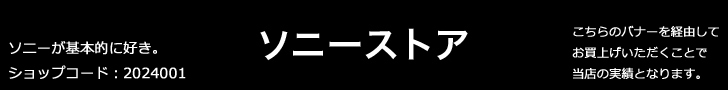

●FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」のレンズ構成。

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS「SEL400800G」

レンズ構成 : 19群27枚

・ED(特殊低分散)ガラス x 6枚

FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」

レンズ構成 : 17群19枚

・超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズ x 2枚

・非球面レンズ x 2枚

・スーパーED(特殊低分散)ガラス x 2枚

・ED(特殊低分散)ガラス x 2枚

レンズ構成 : 14群17枚

・超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズ x 1枚

・非球面レンズ x 1枚

・ED(特殊低分散)非球面ガラス x 1枚

・スーパーED(特殊低分散)ガラス x 2枚

・ED(特殊低分散)ガラス x 2枚

SEL50150GMの公式レンズ構成を見ると、光学設計を最新技術を惜しみなく投入しただけあってレンズ構成も超高度非球面XA(extreme aspherical)レンズ2枚、スーパーED(特殊低分散)ガラス2枚を投入。

さらに特殊レンズも複数使用して、19枚のレンズの内8枚も特殊なレンズ構成となっている。

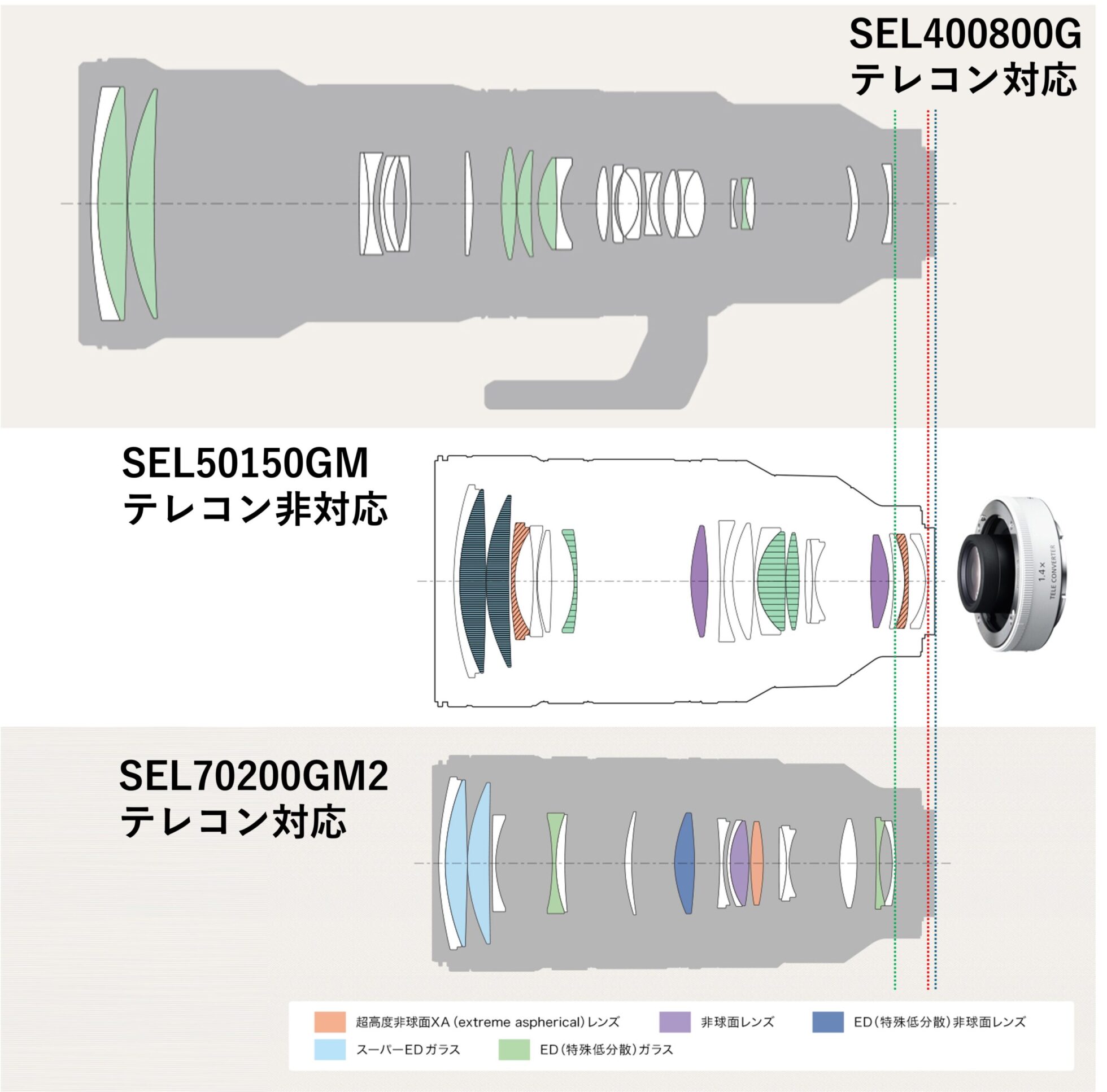

MTF曲線が単焦点並、高解像、ぼけ描写を両立

最新のレンズ設計・製造技術を投入し、色収差など諸収差を低減し、画面中心から周辺部分まで高い解像性能と、ナノARコーティング IIでゴーストやフレアを抑え、ヌケの良いクリアな画質を実現。

MTF曲線をみると明らかで、焦点距離50mm・焦点距離150mmどちらも単焦点レンズのようなグラフとなっている。

MTF(モデュレーション・トランスファー・ファンクション)は、レンズのコントラスト再現性を示すレンズ性能評価方法のひとつ。

撮像面上で画像がどれだけ被写体を忠実に再現しているかを、周波数特性で表現している。

一般的には、100に近ければ近いほど優れたレンズと言える。

---------------------

●FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」のレンズの特性を試し撮り。

FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」をαボディに装着して構えてみると、 SEL70200GM/SEL70200GM2 とおよそ同じ感覚。

鏡筒の直径が一回り大きいため見た目にゴツい印象を受けるけれど、添えた左手でがちり掴めて、かつインナーズムを含めて全長は不変で取り回しは随分と楽。

許可を得てお借りして、小一時間ソニーストアの店内と外に出た近郊で撮り歩いたけれど苦痛に感じることもなく、じつに有意義な時間だった。

まずは店内にあったミニチュアを被写体にして最短撮影距離距離で50mmと150mmの映りを比べてみる。

最短撮影距離は、ワイド端(70mm)で40cm、テレ端(200mm)で74cmという違いがあるものの、最大撮影倍率は0.2倍と同じ。

最短撮影距離:0.4m-0.74m

最大撮影倍率:0.2倍

レンズ : FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」

焦点距離: 50mm

絞り : F2

最短撮影距離:40cm

レンズ : FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」

焦点距離: 150mm

絞り : F2

最短撮影距離:74cm

どちらも開放F2で撮影。

ミニチュアにフォーカスをあわせて最短撮影距離で撮影してみると、そのままレンズの焦点距離の特性がわかりやすく現れる。

ワイド端(50mm)は、ちょうど背景にあるスポットライトの光がふんわりとしたおおきな点光源になって実に幻想的。

望遠端(150mm)では焦点距離が長くなることで、背後にあるスポットライトは見えなくなり、さらに被写界深度が浅くなったことで背景のなめらかなボケ量がおおきくなっている。

この画像をみてもF2という大きなぼけ味を活かせることも武器ではあるけれど、50mmの背景を活かした作品作りから、被写体に大きくクローズアップした撮影までをこれ1本で撮れるということがわかる。

FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」の絞り羽根は、G Masterレンズのほとんどのモデルに備わる11枚羽根の円形絞り。

枚数が多くなることで高い円形比率で、少し絞った場合でもその丸いカタチを保てるのが特徴。

ワイド端(70mm)とテレ端(200mm)それぞれに開放F2から絞りの変化を参撮影してみた。

|

|

| 絞り値:F2.0 | 絞り値:F2.8 |

|

|

| 絞り値:F4.0 | 絞り値:F5.6 |

|

|

| 絞り値:F8.0 | 絞り値:F11 |

|

|

| 絞り値:F16 | 絞り値:F22 |

焦点距離50mmで、手前の被写体にフォーカスして順に絞り値 F2.8 / F4 / F5.6 / F8 / F11 / F16/F22と絞ったさいの画像を並べてみた。

背景にあるスポットらいとを点光源は、開放F2で撮ると大口径レンズならでの周辺部は口径食(レモン型)が目立つものの、1段(F2.8)もしくは2段(F4.0)絞ると丸い玉ボケに推移。

年輪ボケも良好に抑えられてる。

F4あたりから光芒が現れはじめて、F8以降ではっきりと見てとれる。

11枚羽(奇数)なので、周囲に向かってのびる光芒は22本。

それと同時に背景に見える天井の配管やスポットライトの形状も認識できてくる。

|

|

| 絞り値:F2.0 | 絞り値:F2.8 |

|

|

| 絞り値:F4.0 | 絞り値:F5.6 |

|

|

| 絞り値:F8.0 | 絞り値:F11 |

|

|

| 絞り値:F16 | 絞り値:F22 |

こちらはテレ端(焦点距離150mm)で、撮った絞りの変化による見え方の変化。

長い焦点距離にして開放F2で撮ると、背後にあるスポットライトは非常に大きくて柔らかい点光源になって、まるで満月をばっくに撮影したかのようにも見える。

これだけおおきな点光源でも年輪ぼけもなくて単焦点レンズに近い美しさなのは驚き。

F2の画像をよくみると点光源と花びらが重なったところにわずかに偽色が出ているけれど、これは角度を変えるか露出差を減らすなどすれば回避できる。

絞ると点光源は小さくなっていき、背景に見える天井の配管とスポットライトがはっきりと姿を現してくる。

---------------------

●FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」の撮影画質。

|

|

| 左上を拡大 | 右下を拡大 |

ソニーストア福岡天神の裏手にある出入り口横にある木製の壁面を数メートル先からほぼ真っすぐに向き合って撮影。

建物の影にある場所で、この日は曇天だったこともあり周囲は少し暗め。

開放絞りF2.0で、中央にフォーカスをあわせて撮影。

α7R Vの撮影元データは約6100万画素(9504x6336)から、便宜上縮小(2000x1333)したもの。(撮って出しJPEG)

※クリックすると別ウインドウで開きます。

まずは焦点距離50mmで撮影。

開放で撮った場合でももっとも高い解像感が得られるはずの中央部はもちろんのこと、周辺部が流れてしまったり大きく解像感が低下することもない。

若干甘くなっている点については、こうした場合はもう少し絞ることで周辺部の描写をあげて撮ることが多い。

|

|

| 左上を拡大 | 右下を拡大 |

そしてこちらが同じ条件で、焦点距離50mmで撮影したもの。

中央部は欠けた木の状態や溝の奥の表現や、木のフシからひろがる凹凸とコントラストも表現されている。

開放で撮影した場合、周辺の映像の画質がどうしても落ちてしまうものだけれど、拔けの良さもあってかつ木目のディティールも描写されているし、コントラストもとても良好で色にじみも感じられない。

さすがに50㎜、85㎜、135㎜のGMaster単焦点レンズとまではいかないとしても、どのズーム域でも満足できる画質で撮れそうである。

---------------------

●散策しながらFE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」で撮影してみた。

|

|

| 焦点距離:50mm | 焦点距離:150mm |

|

|

| 焦点距離:50mm | 焦点距離:150mm |

ソニーストア福岡天神の正面玄関を出て撮影してみた。

この日は残念ながら曇天で、太陽光線が差し込むまばゆいシーンとはいかなかったものの、これはこれでレンズの性能を試すことができる。

FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」を使っていると、自分の目線感覚の50mmから、望遠のぎゅっと詰まった圧縮効果を狙った150mmまでの振り幅で切り取れるシーンのなんと多いことか。

どこの焦点距離で撮ってもフォーカスの合った解像感からその前後の大きなぼけをこれ1本で撮れてしまうのはチートすぎる。

以下、深く考えずに、レンズの特性を全面に出すつもりで絞ることなく全部開放F2のままで撮っている。

α1 II +FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」

焦点距離: 150mm

絞り : F2

α1 II +FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」

焦点距離: 50mm

絞り : F2

こうして撮ってると普段意識していなかった、同じ赤でも神社の境内の情緒ある建物の朱色と、チャリンコの鮮烈な色の違いに気づいたりもする。

てくてく散歩して撮るだけでも楽しい。

α1 II +FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」

焦点距離: 150mm

絞り : F2

一番スタンダードなレンズといえば標準ズームレンズで、一番使うであろう広角24mmから望遠70mmまでをカバーしているので普段撮影しているにはこれ一つで賄える。

ただ実際に撮影していると、いざここだというシチュエーションで焦点距離70mmではもうちょっとよりたいというときにいま一歩届かないということがよくある。

被写体を中心に撮ろうとしても周囲に映したくないものが混入してくる時もあるし、例えば子どもやポートレート撮影をしたいときにはもっと切り取りたいという衝動に駆られる。

それをかなえてくれるのが85mmや135mmの単焦点レンズだったりして、それがまさに「SEL50150GM」だとイマジネーションのままの画角で撮れる。

|

|

| 焦点距離:50mm | 焦点距離:150mm |

だとすれば、焦点距離70mmから200mmまで望遠で撮れるFE 70-200mm F2.8 GM OSS II「SEL70200GM2」で十分じゃないかとも思える。

もちろん「SEL70200GM2」はもっと軽いしその描写の美しさもボケ味も最高。

ただ今度は広角側が70mmだと、背景や周囲の目に見える景色とともに撮るにはちょっとむつかしい。

ここで欲張ると結局は、大三元レンズ(広角・標準・望遠)を3本とも持っていこうという方向に行きがちになる。

「SEL50150GM」がいいなと感じたのは、これ1本だけでほぼ撮りたいと思った映像が残せることにある。

|

|

| 焦点距離:50mm | 焦点距離:150mm |

木を見上げると立派な木があってさすがに全体像は撮れなくて、こうしたときは16-35mmのズームレンズや、16m・20mm・24mmあたりの単焦点レンズを一つ加えてもいい。(結局2本持って行くのか←)

ちょうど木漏れ日が見え隠れしていたので、50mmと150mmそれぞれに開放F2で撮影してみた。

木の幹や葉の一枚一枚がキレイに解像してるのはそうだとして、この日は曇天というのもあるけれど、柔らかい木漏れ日とその境にある葉には色づきもなくなんともゆったりとした空気感が映しだされていた。

|

|

| 焦点距離:150mm | トリミングした画像 |

福岡空港が近いため、頭の上を何度も飛行機が通過していたので、すかさずα1 II +FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」で反射的に撮影。

いくら低空を飛んでいるとはいえ、さすがに150mmでは厳しい。

よく普段もこんなときこそ望遠レンズが欲しいという時はよくあるけれど、70mmじゃまったくどうしようにもないという状況よりはまだトリミングすることで欲しい画像になる。

薄曇なこともあるけれど、レンズコーティング技術「ナノARコーティング II」を採用しているおかげでフレアやゴーストもかなり抑えられているおかげで、遠慮なく光のある方向に向けて撮ることができる。

|

|

| 焦点距離:150mm | トリミングした画像 |

さきほどのソニーストア裏の神社にはたくさんスズメがいて、人慣れしてるからか近づいてもあまり逃げない。

最近は野鳥撮影にハマっていることもあって、鳥たちを見ると撮りたい衝動が掻き立てられてしまうので限界まで近づいて150mmでも撮ってみた。

G Masterレンズに備わるXDリニアモーターのおかでで撮影していても、オートフォーカスの機敏さにレンズが足をひっぱっている感覚は皆無。

さらにα1 IIの性能のおかげというか、シャッターをきった瞬間から遡って記録してくれるプリ撮影のおかげで、飛び立つシーンもいとも簡単に手に入ってしまう。

エアコンの室外機から脚を投げ出して翼を広げる瞬間も撮れる。実に楽しい。

|

|

α1 II +FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」

焦点距離: 150mm

絞り : F2

これらは、α1 II +FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」の150㎜で限界まで近づいて撮ったスズメたち。

すべてトリミングした写真。

一瞬仲良く何かしているのかと思ったら、突然バトルを始めてびっくりだけど、α1 IIはオートで被写体を認識してくれるうえにブラックアウトフリーで30コマ/秒で連写して撮れるので決定的なシーンもなんとも容易。

レンズもトラッキング性能に余裕で対応するAF性能もあるし、フォーカス駆動時のモーター音も静かで振動もないのでスズメたちを脅かすこともない。

しかも撮った画像の解像度も高いので、こうしてざっくりとトリミングしてもキレイな画質で残せるので重宝する。

---------------------

●全域単焦点のような描写を楽しめるGMasterレンズ FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」

α1 II +FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」

焦点距離: 50mm

絞り : F2

FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」が発表されて、ついにF2通しの望遠レンズが出てきたかという最初の印象と、実際に手にして撮影してみた実感のギャップが凄い。

スタートが50mmだからこその、広角側で撮れることがどれだけ撮影できるシーンの幅を広げてくれているか。

F2という大口径レンズならではのフォーカスのあった被写体から遷移するなめらか溶け込み具合はさすがGMasterレンズだし、単焦点レンズであれもこれも撮りたいと思っていた欲求がこのレンズ1本に集約されている。

最大の悩ましさは、その大きさと重量に加えて非常に高価だということ。

もちろん大三元レンズや、単焦点レンズを複数チョイスしたほうが良い場合もあるので、絶対的なものではない。

ただ、50mmや85mm、135mmの単焦点レンズを欲張って持っいったけれどけどレンズ交換できずに使い切れなかったという苦い経験があると、「SEL50150GM」ひとつで欲しい焦点距離で単焦点レンズのごとく撮れてしまうというのは憧れというよりも夢のようなレンズである。

50mmから150mm までズーム全域で開放F値2 の大口径望遠ズームレンズ FE 50-150mm F2 GM「SEL50150GM」をソニーストアで触ってきたレビュー(その1)サイズ比較・外観

全域開放F値2 大口径標準ズームレンズGマスター FE 28-70mm F2 GM「SEL2870GM」を、「α SPECIAL EVENT 2024」で 体験してきたレビュー。

---------------------

●長期保証<3年ベーシック>付

●ソニーストア割引クーポン10%OFF

●提携カード決済で3%OFF

・FE 50-150mm F2 GM SEL50150GM | デジタル一眼カメラα(アルファ) | ソニー

SEL50150GM を、お得にソニーストアで購入する方法。世界初 焦点距離50-150mm ズーム全域F値2 大口径望遠ズームレンズGマスターレンズ「FE 50-150mm F2 GM」

ソニーストアで購入

ソニーストア (web)でご購入のさいに、以下バナーを経由してお買い上げいただくことで、当店の実績となります。

ソニーストア 直営店舗でご購入の場合

※ソニーストア直営店(銀座・札幌・名古屋・大阪・福岡天神)にて購入のさいに、

スタイリストさんにショップコード「2024001」を伝えていただくと当店の実績となります。

ご購入される方はよろしければ是非ともお願い致します。